Por que a extrema direita adora Nietzsche

ERIK BAKER/JACOBIN

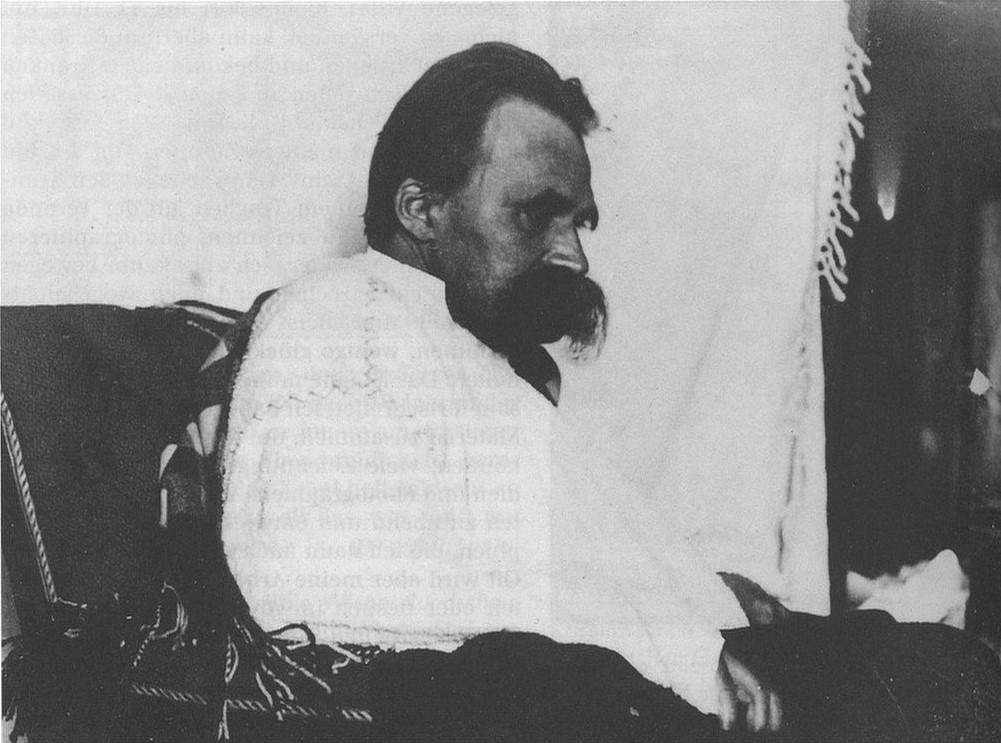

Friedrich Nietzsche. Fotografia da série “Der kranke Nietzsche“ ("O Nietzsche Doente"), por Hans Olde, entre junho e agosto de 1899. Foto original em Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, GSA 101/37. Wikimedia.

Por que a extrema direita adora Nietzsche

POR ERIK BAKER

TRADUÇÃO

GABRIEL CARVALHO

A crítica de Nietzsche à modernidade tem fascinado pensadores à direita e à esquerda - mas em sua essência, ela pertence à direita. A esquerda precisa promover uma modernidade alternativa.

Nossa quinta edição impressa "SOCIALISMO NO NOSSO TEMPO" já está disponível. Adquira a sua revista em nosso plano anual ou compre ela avulsa.

Resenha do livro de Ronald Beiner, Dangerous Minds: Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right [“Mentes Perigosas: Nietzsche, Heidegger e o retorno da extrema direita”, em tradução livre]. (University of Pennsylvania Press, 2018).

Friedrich Nietzsche pensava que havia duas formas de responder ao que ele chamava de “eterno retorno de todas as coisas”. Esta era a ideia de que, como afirmou em A Gaia Ciência, “esta vida como você agora a vive e tem vivido, você terá de viver mais uma vez e mais inúmeras vezes”. Se você fosse um fraco e típico humano, poderia “jogar-se ao chão e ranger seus dentes e amaldiçoar o demônio que o disse”. Mas haveriam outros espíritos, maiores e mais fortes, que poderiam elevar-se acima do rebanho, fitar aquele mesmo demônio nos olhos, e responder: “És um deus e nunca antes ouvi nada mais divino”.

Uma certa dose do amor fati Nietzscheano é necessária para a tarefa a que se propôs o teórico político Ronald Beiner em seu novo livro, “Mentes Perigosas: Nietzsche, Heidegger e o retorno da extrema direita”. Seu tema é a relação entre, por um lado, Nietzsche e o filósofo alemão do século 20, Martin Heidegger, e por outro o Nazismo — uma questão de conscrição póstuma no caso de Nietzsche, e de intensa admiração mútua no caso de Heidegger. Beiner quer demonstrar que a política de extrema-direita já estava misturada no bolo de suas filosofias. Como resultado, tentativas pós-modernas de dar forma a um “Nietzscheanismo de esquerda” ou um “Heideggerianismo de esquerda” estariam condenadas a sair pela culatra.

Nós já vivemos, de fato, essa polêmica, antes e a viveremos mais uma vez, talvez inúmeras vezes mais. É um território já explorado por uma gama impressionante de filósofos e historiadores intelectuais: Georg Lukács, Jürgen Habermas, Zeev Sternhell, Richard Wolin e muitos outros. E Beiner recorre a muitos de seus predecessores ao longo de Mentes Perigosas.

Mas ele tem um toque a acrescentar, um novo elemento que lhe dá esperança de que sua crítica será bem-sucedida onde a outros não foram dados ouvidos. Críticos anteriores, observa ele, focaram na questão de como as visões de direita de Nietzsche e Heidegger devem moldar nossa avaliação de seus acólitos de esquerda, hoje. Porém, ao focar tão tenazmente nos “radicais titulares”, estes críticos parecem inferir que o Nietzscheanismo ou Heideggerismo conscientemente de direita seria uma coisa do passado.

Talvez, os polemistas do passado não foram bem-sucedidos pois concederam, sem perceber, um terreno chave aos seus oponentes. Afinal, se é verdade que o leitor típico de Nietzsche ou Heidegger hoje é de esquerda — se as visões de extrema-direita dos próprios pensadores forem compreendidas como uma aberração, rápida e permanentemente corrigidas cedo na história subsequente da recepção à sua obra— então a afirmação de que haveria algo de intrinsecamente reacionário em sua filosofia de fato parece um tanto implausível.

É o descontentamento de Beiner com essa premissa histórica o que explica a última parte do seu subtítulo: o retorno da extrema-direita. Beiner quer mudar sua imagem do típico Nietzscheano, ou Heideggeriano, alistando o ressurgimento fascista mundial atual e seus porta-vozes pseudointelectuais: Richard Spencer, Aleksandr Dugin, e seus aliados (todos leitores apaixonados de Nietzsche e Heidegger).

Sua aposta é de que acadêmicos de esquerda ficarão menos empolgados com a expectativa de reaproveitar Heidegger e Nietzsche se estes nomes passarem a conjurar imagens de multidões com tochas, como as da manifestação Unificar a Direita em Charlottesville, reproduzidas na capa do livro, ao invés de seminários e cafés parisienses.

Não questione, só faça!

Trata-se de uma estratégia criativa e promissora — e uma decepção, já que Beiner não lhe dá continuidade após a introdução do livro. A vasta maior parte do livro é dedicada à exegese textual de Nietzsche e Heidegger. Os títulos de seus dois longos capítulos, “Lendo [Nietzsche/Heidegger] numa era de Fascismo ressurgente”, terminam por ser decepcionantemente literais. Os capítulos de fato são leituras; não são sobre leituras, ou leitores. Com exceção de umas poucas frases ou parágrafos aqui e ali, poderiam ter sido escritos em praticamente qualquer época.

O lado bom é que as leituras de Beiner são cristalinas, acessíveis, e convincentes. São compreensíveis para os leitores iniciantes de Nietzsche ou Heidegger, sem sacrificar fidelidade textual ou sofisticação. Ambos capítulos fazem uma sólida defesa daquilo que Beiner toma como a preocupação central motivando cada filósofo. Estas análises sublinham o quanto eles têm em comum e quanto suas semelhanças refletem suas visões partilhadas de extrema-direita.

Nas mãos de Beiner, Nietzsche e Heidegger tornam-se, primeiramente e acima de tudo, críticos culturais reacionários. Seu projeto se origina de um uivo de desprezo pelo mundo moderno, e especialmente os ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade seriam uma catástrofe; o que se anunciava como emancipatório, teria se provado espiritualmente fatal. A ênfase do Iluminismo na democracia e na racionalidade humana inata teria parido uma epidemia de mediocridade arrogante, com pessoas ordinárias superestimando enormemente sua capacidade de raciocinar, conhecer as coisas, e usar seu conhecimento para melhorar o mundo. Uma sociedade de massa na qual toda distinção fosse nivelada, seria também uma em que se perdeu o senso do trágico, de um mundo que precisa ser aceito ao invés de transformado. Precisaríamos de uma nova autoridade, uma capaz de revitalizar nossa cultura e de restaurar a ordem, cuja ausência estaria aleijado o espírito moderno. Seria preciso quebrar alguns ovos para se fazer um omelete existencial.

Para Nietzsche, escreve Beiner, a raiz do problema seria a “falta de horizonte” da modernidade. Nietzsche é, muitas vezes, entendido por amigos e inimigos como um profeta da desestabilização de todas as certezas fixas — valores, religiões, fatos, a própria noção de verdade. Beiner mostra que, se Nietzsche era tal profeta, era mais aos moldes do Velho Testamento do que de palestras estilo TED Talk. Ou, talvez, aos moldes do velho esquisitão no começo de um filme de terror.

Nietzsche pensava, de fato, que todas essas convicções orientadoras careciam de “fundamento” — mas ele também pensava que era necessário que abraçássemos algum tipo de “horizonte”, de qualquer maneira. Sem horizontes não poderíamos agir, ou agir de forma suficientemente vigorosa, em uma “afirmação da vida”.

Nossos horizontes já careciam de fundamentos antes da modernidade. Só que numa era de paganismo, patriarcado inquestionável, e teatro trágico, ninguém se estressava muito por isso. O mundo moderno mudou tudo isso, ao levar a preocupação Platônica e Cristã com a metafísica a um ponto febril. Começamos a duvidar até de nós mesmos e a buscar razões para fazer as coisas ao invés de só “virar homens” e fazê-las.

Em um dos primeiros textos que Beiner cita, Nietzsche descreve a consequência, o homem moderno que “não mais consegue desprender-se da delicada teia de judiciosidade e verdade por um simples ato de vontade e desejo”. A esperança redentora de Nietzsche são os famosos Übermenschen (os “super-homens”), os indivíduos que poderiam nos salvar ao resistir ao “niilismo” moderno e exercitar a força necessária para criar seus próprios e novos horizontes — aos quais o resto do rebanho moderno poderia alegremente se submeter.

Beiner insiste que é importante não deixar que as extensas e ambivalentes observações de Heidegger sobre Nietzsche obscureçam até que nível ele buscava contar uma história surpreendentemente similar sobre a modernidade. Sim, Heidegger, no fim das contas, concluí que Nietzsche representa o “ponto culminante” da metafísica e não a sua superação. Sim, eles diferem em várias questões específicas — se o Renascimento foi bom, por exemplo. Nietzsche rejeita explicitamente o nacionalismo alemão que Heidegger defendia.

Mas, como escreve Beiner, no geral “os paralelos entre Nietzsche e Heidegger são, de fato, impressionantes”. Em particular, eles partilhavam o mesmo diagnóstico: uma visão da modernidade onde a experiência tornou-se rasa e banal pela sufocante hegemonia da metafísica Platônica e Cristã, do racionalismo, e do universalismo.

Para Heidegger, como para Nietzsche, a modernidade seria cega ante a nossa mais básica existência como fazedores mais do que como sabedores. E, como Nietzsche, Heidegger pensa que o resultado é excesso de confiança e falta de confiança ao mesmo tempo. Seríamos pouco confiantes nas pressuposições que tomamos como dadas e que nos permitem navegar o mundo no dia-a-dia — nós as sujeitamos à crítica racionalista; assumimos que elas ficam entre nós e uma compreensão precisa do mundo, quando elas seriam, na verdade, a única forma em que o mundo nos é “revelado”.

O resultado seria um excesso de confiança no entendimento do mundo produto de nossa reflexão racional, e uma fé arrogante em nossa habilidade de planejar e controlar toda e qualquer coisa. Heidegger preferiria que respondêssemos às avarias em nossa capacidade prática entrando em uma experiência mais “autêntica” de nossa limitação e “enraizamento”, nos maravilhando com o incompreensível mistério do “Ser” — o mistério de que o nosso mundo é.

A grande aspiração de Heidegger para como alcançar a recuperação desse enraizamento espiritual na Alemanha foi, é claro, o movimento nazista. O potencial da liderança Nazista de guiar os alemães de volta ao Ser foi o que Heidegger chamou de “verdade e grandeza interior” do nazismo. Beiner sintetiza a imensa quantidade de evidências que vieram à luz sobre o nível da fidelidade de Heidegger ao partido Nazista, sua admiração pessoal por Hitler, e, a contragosto da insistência de uma geração de apologistas, seu profundo antissemitismo.

A análise de Beiner deixa nítida, de uma maneira que críticos anteriores nem sempre tiveram sucesso em fazer, a lógica do antissemitismo de Heidegger. A carapuça serve. Não é apenas uma questão de reavaliar “aspectos” da filosofia de Heidegger, nem sobre enfrentar a “ética” acerca da apreciação da obra de uma pessoa realmente terrível. Beiner demonstra que toda a filosofia de Heidegger brotou de uma narrativa – uma narrativa sobre cosmopolitismo desenraizado orquestrando desenvolvimentos políticos perturbadores na União Soviética e nos Estados Unidos, e alienando o Volk [povo] alemão da experiência autêntica. Como é que pode ter chegado a ser difícil vê-lo por aquilo que ele realmente foi?

Sem alternativa

Esta não é, no entanto, exatamente a questão que Beiner propõe. Ele está mais interessado no porquê de Nietzsche e Heidegger terem achado suas próprias visões atraentes, para início de conversa. “Devemos ler os grandes teóricos antiliberais”, ele propõe, “para podermos chegar a uma compreensão mais profunda do porquê, precisamente, eles viram as costas para o liberalismo burguês e, portanto, por que muitos de nossos concidadãos são facilmente tentados a fazer o mesmo”. O problema é que, ao assumir que a explicação poderia ser encontrada dentro dos textos em si, Beiner os leva por demais em conta, acenando com uma sociologia da reação que se dá nos termos dos reacionários.

Como resultado, em sua conclusão, Beiner parece fazer uma desconcertante reviravolta em sua insistência anterior de que a lógica da visão de mundo de Nietzsche e Heidegger levam inexoravelmente à catástrofe política. A razão de tanta gente ser atraída pelo seu diagnóstico da modernidade, ele agora anuncia, seria que esse diagnóstico está basicamente correto. Realmente, haveria “um vazio espiritual no coração da modernidade”, e a tarefa do liberal democrata seria defender a modernidade apesar da esmagadora evidência de sua “vacuidade espiritual ou cultural”.

Não é para Beiner a observação de Jürgen Habermas de que a modernidade permanece um “projeto inacabado”, realizável apenas sob certas condições materiais, nem a insitência de Charles Mills, de que os valores Iluministas de igualdade e liberdade podem, sim, ser atualizados, mas apenas ao confrontar as formas pelas quais a supremacia branca estruturou o pensamento Iluminista desde sua origem.

Não, o argumento final de Beiner é o mesmo de Margaret Thatcher: não há alternativa. “Portanto, o gerencialismo centrista liberal é insatisfatório”, admite. “Não é inspirador o suficiente. Não move a alma. É banal; é a política do “último homem” [ para Nietzsche, o homem comum, antítese do seu super-homem]. Tudo bem. E com o quê mais deveríamos nos comprometer para substituí-lo?” Como se o gerencialismo centrista liberal fosse tudo que a modernidade foi ou poderia ser!

Ao chegar às últimas páginas, o erro fatal de Nietzsche e Heidegger não é mais seu desgosto imediato pela razão, igualdade e democracia, mas a sua tola presunção de que os problemas com esses valores (que eles teriam corretamente identificado) poderiam ser sanados. “É a esperança e arrogância deles que é perigosa”, escreve Beiner — sua traição de última hora de seu próprio compromisso com a tragédia e o amor fati. “Quem nos deu garantia de que o problema da condição humana admite uma solução?” Beiner termina por questionar. Ele abraça o “ou isso, ou aquilo” Nietzscheano e Heideggeriano por completo: ou o delírio dos Übermenschen e do Nacional-Socialismo, ou a ordem política atual, eternamente inalterada.

Beiner nunca chega, explicitamente, a um reconhecer e lidar com o fato de que ele termina por endossar um centrismo Nietzscheano, ou o quanto ele retrocede no objetivo a que se propõe na introdução do livro. Todavia, ele de fato sublinha o pedigree Nietzscheano de Max Weber, seu grande modelo de um liberalismo trágico, e pouco se esforça em esconder o elitismo Nietzscheano de sua própria visão política.

É um caso clássico da doutrina da dupla verdade. O que Nietzsche e Heidegger expõem sobre a modernidade seria seguro e até salutar que liberais comprometidos e iluminados, entendam. O “perigo” do título se apresentaria quando suas verdades perturbadoras se revelam “em um contexto onde tal compromisso não é de todo seguro ou é ativamente inseguro”. O diagnóstico desses autores antiliberais poderia ser discutido, mas apenas com a voz abafada, longe dos ouvidos da “multidão vulgar” — o que Beiner chama, citando um neonazista frustrado,de “white trash” [ou “lixo branco”, termo usado para se referir às pessoas brancas pobres, geralmente de regiões rurais ou em submoradia urbana, dos EUA].

Mas a aspiração inicial de Beiner nunca é abandonada por completo. Ele continua a falar como se estivesse em busca de um projeto intelectual emancipador, cujos contornos seriam mais nitidamente definidos por uma mais completa apreciação da lógica de seus opostos reacionários e incompatíveis, Nietzsche e Heidegger. Acontece que, ao fim do livro, seu entendimento de emancipação começa a parecer estranhamente com devoção ao status quo. No momento em que ele elenca Karl Marx em sua lista de “teóricos antiliberais” a quem não se deve tentar “apropriar […] para projetos intelectuais liberais ou de esquerda”, você pode se considerar perdoado por se perguntar exatamente de que Beiner pensa que a esquerda consiste.

Liberalismo Iliberal

Oque é frustrante a respeito desse atoleiro é que Beiner se deparou, de fato, com algo significativo. Beiner está absolutamente certo quando diz ser possível oferecer uma defesa coerente de um capitalismo liberal Nietzscheano, tendo Weber como testemunha. Beiner aponta para um liberalismo centrista que poderia se distinguir da extrema-direita apenas por uma decisão sobre valores, ao invés de uma diferença de visão de mundo subjacente. Isso não incomoda muito Beiner. Ele parece confiante de que os caras do bem podem se apegar, indefinidamente, ao compromisso basicamente irracional que os separa dos caras maus – ou, pelo menos, que essa é a melhor esperança que podemos ter.

Mas se fizéssemos o que Beiner nos pede na introdução — olhar mais de perto a história do Nietzscheanismo ou Heideggerianismo realmente existente — é possível que seja mais difícil de se manter tal crença. Acharíamos perturbadoramente difícil, na prática, separar o trigo liberal do joio de extrema-direita.

Veja Max Weber, por exemplo. Ele torna-se o herói improvável de Mentes Perigosas, sendo capaz de enxergar a “jaula de ferro” da modernidade tão claramente quanto Nietzsche e Heidegger e de “afirmá-la”, mesmo assim. “Por não repousar na cogitação de fantasias sobre a transcendência da modernidade”, elogia Beiner, “a nobreza de Weber é, em última análise, mais nobre que a nobreza Nietzscheana”. E, ainda assim, um ardente nacionalismo alemão perpassava a obra deste “liberal muito pessimista” como uma linha vermelha em um tecido preto. Lida na contramão, a obra de Weber mostra menos uma determinação estoica em face da inevitabilidade da modernidade, e mais um terror frente à sua precariedade, ao menos em sua encarnação Imperial Alemã.

Para Weber, a jaula de ferro sempre esteve sob a ameaça de algum perigo não-alemão. Em sua aula inaugural de 1895 na universidade de Friburgo (da qual Heidegger, mais tarde, se tornaria reitor sob o regime nazista), essa ameaça eram os fazendeiros poloneses, que migravam para o leste da Prússia e estariam ameaçando a subsistência dos trabalhadores alemães nativos com sua vontade, determinada pela sua raça, de trabalhar sob condições mais degradantes. A solução proposta por Weber em 1893 era nada menos que a “absoluta exclusão dos trabalhadores Russos e Poloneses do leste da Alemanha”. Perto do fim de sua vida, a ameaça eram as forças racialmente degradadas combatendo a Alemanha na I Guerra Mundial. Ele alertou um público em 1917 “que a Alemanha está lutando por sua própria vida contra um exército composto de negros, Ghurkas, e toda espécie de bárbaros que saíram de seus esconderijos por todo mundo e estão, agora, amontoados nas fronteiras da Alemanha, prontos para dar cabo de nossa nação”.

Nesse meio tempo, Weber desenvolveu uma elaborada narrativa teórica da “afinidade eletiva” entre a modernidade capitalista e os traços culturais únicos dos europeus. O capitalismo não teria se desenvolvido na Europa por acaso, mas nascido da distinta capacidade religiosa e cultural dos Europeus para a disciplina e para a racionalidade instrumental, em oposição ao que Weber chamava de “ganância sem limites dos asiáticos”. A crença de Weber no “destino” histórico mundial do Estado alemão não era, como Beiner afirma, uma aberração, mas uma extensão lógica do que era central em seu pensamento.

Weber não é, nem de longe, o único “liberal” Nietzscheano a ter trocado carinhos com a direita autoritária ou nacionalista. Estudiosos têm apontado uma trajetória similar na história da escola austríaca de economia, a pedra angular intelectual do movimento neoliberal do século 20. O teórico político Corey Robin provocou uma tempestade de controvérsias em 2013, principalmente com escritores libertários [de direita], por um ensaio sublinhando paralelos entre Nietzsche e os Austríacos. Mas alguma similaridade entre eles é tão clara como a luz do dia, não apenas (ou em especial) a respeito de Nietzsche pessoalmente, mas à subsequente tradição Nietzscheana.

Weber, por exemplo, foi um interlocutor do líder desta escola no início do século 20, Ludwig von Mises, e uma inspiração para os membros mais jovens como Alfred Schütz e Joseph Schumpeter. O mais importante economista austríaco do século 20, F. A. Hayek, lançou denúncias contra o “racionalismo” tão fortes quanto qualquer uma feita por Nietzsche ou Heidegger. (O teórico político Michael Oakeshott, a quem Hayek é comumente e apropriadamente comparado, tem sido chamado de “Heidegger inglês”).

Mais recentemente, tivemos Don Lavoie, um mentor de vários influentes seguidores da escola austríaca nos EUA e, quando da sua morte, titular da cadeira de Charles Koch como Professor de Economia na Universidade George Mason. Lavoie passou sua carreira defendendo uma afinidade entre a metodologia da escola austríaca e a filosofia “hermenêutica” de Heidegger e seu seguidor Hans-Georg Gadamer.

O mais forte ponto de contato entre muitos liberais austríacos e Nietzscheanos como Heidegger é a convicção compartilhada de que o autoritarismo político poderia ser tolerável ou até necessário frente ao avanço da esquerda. Os Cadernos Negros de Heidegger, publicados recentemente, mostram até que ponto seu apoio ao nazismo estava ligado ao medo de um “Bolchevismo” que estaria se alastrando às sombras e que ele via (é claro) como sendo alimentado pelo judaísmo mundial. Considerações similares, tirando o antissemitismo, levaram Ludwig von Mises a declarar em 1927 que o fascismo “por ora, resgatou a civilização Europeia” ao reprimir levantes comunistas na Itália. “O mérito que o fascismo tem conquistado para si, portanto, permanecerá eternamente vivo na História”, pronunciou.

O historiador Quinn Slobodian demonstrou como essa lógica continou a dar suporte ao apoio neoliberal a regimes autoritários como o apartheid Sul-Africano e o de Augusto Pinochet no Chile. Seja motivado pelo horror do economista Wilhelm Röpke à possibilidade de um governo da maioria negra de “canibais” sul-africanos, ou pelo desalento com o apoio popular do qual gozava o presidente marxista do Chile, democraticamente eleito, Salvador Allende, a tradição austríaca tem se provado mais que disposta a fazer as pazes com a ideia de um “ditador liberal”, como Hayek uma vez chamou Pinochet.

Portanto, é menos surpreendente do que possa a princípio parecer, que Ludwig von Mises tenha se juntado a Nietzsche e Heidegger no panteão da “nova” extrema-direita de hoje. Richard Spencer tem recomendado aos seus acólitos a leitura de von Mises e de seu aluno estadunidense Murray Rothbard. Mencius Moldbug, um dos tipos preferidos de pseudo-intelectual entre líderes fascistas concorda: “Mises é um titã; Rothbard é um gigante”, escreveu. O presidente do instituto Ludwig von Mises (LVMI) nos EUA, em Auburn, Alabama, é Lew Rockwell, que o público estadunidense deve recordar por ser escritor fantasma de uma série de escritos racistas nos boletins informativos do ex-deputado pelo Partido Republicano e candidato à presidência pelo Partido Libertário, Ron Paul. O mais notório afiliado do LVMI é Hans-Hermann Hoppe, cuja ladainha de 2001, Democracia: o Deus Que Falhou, tornou-se uma espécie de bíblia do movimento da “nova” extrema-direita (“alternativa”).

Em outras palavras, não se trata apenas de liberais capitalistas escorregando de volta para o fascismo; os fascistas têm dificuldade para se manter afastados do “liberalismo” capitalista, também.

A jaula da ironia

Beiner supõe que o dilema central da política moderna seria entre ser “a favor” ou “contra” a modernidade liberal. Mas em Mentes Perigosas ele chama nossa atenção para uma história que sugere que a escolha não é, nem de longe, tão simples. Acontece que defensores e oponentes da modernidade podem encontrar uma variedade de posições intelectuais e programáticas em comum. A linha que separa o centrismo liberal da direita fascista parece perturbadoramente instável na prática.

Isto porque a própria modernidade é instável. Weber estava errado. A modernidade não é uma jaula de ferro, que se torna inexoravelmente mais homogênea e previsível. Ela é complexa; ela é contraditória; ela contém multitudes. “O moderno não dá satisfação”, Marx escreveu: há um movimento implacável no seu coração. A modernidade profere promessas de democracia, liberdade e igualdade, enquanto entrincheira um sistema político-econômico que é estruturalmente incapaz de realizá-las. Ela oferece uma visão tentadora de um mundo coletivamente guiado rumo à satisfação das necessidades humanas, enquanto opera no curto prazo na intensificação da exploração em uma escala sem precedentes.

Como Marx foi o primeiro a explicar, o capitalismo moderno cria as condições de sua própria superação, ainda que tomar vantagem dessas condições tenha-se provado mais desafiador do que Marx esperava. A inércia do status quo não mantém o sistema em um estado estacionário, ela o move em direção à transformação revolucionária. Por isso os defensores do status quo têm tantas vezes achado necessário regredir ao recurso do poder despótico “pré-moderno” para reprimir o clamor por democracia, liberdade, ou igualdade de um tipo que lhes seja impalatável.

Não é nenhuma coincidência que Nietzsche e Heidegger tenham começado a ganhar um grupo ávido de leitores radicais do meio para o fim do século 20, quando o projeto tradicional da esquerda começava a parecer um sonho distante destinado a acabar ou na deturpação stalinista ou em derrota para o thatcherismo.

É compreensível que o uivo antimodernista possa parecer atrativo se você veio a acreditar que a única alternativa é a submissão relutante ao capitalismo dos anos 70 e 80. (Embora, se esse instinto te leva a retroceder a um entusiasmo qualificado pelo neoliberalismo de Gary Becker entre outros, como fez a Michel Foucault, pode-se razoavelmente esperar que você reavalie suas premissas). Na cabeça de Beiner, trata-se ainda da mesma escolha que nos é posta hoje. Ele acha que avaliar o “retorno da extrema direita” nos ajudará a fazer o giro necessário para tomar a pouco inspiradora decisão em favor do status quo.

Mas há uma alternativa. Podemos, ao invés disso, olhar para a extrema-direita atual como prova de que o status quo não é auto-idêntico, que ele contém as sementes de sua própria destruição, para o bem ou para o mal. Ao invés de tratar a revitalização da ultra-direita pós-Nietzscheana como outro giro da roda do eterno retorno, podemos tratá-la como prova de que o anti-modernismo reacionário acompanhará o capitalismo, nas palavras de Marx, até o seu abençoado fim. Podemos propor uma outra dicotomia: socialismo ou barbárie. Como disse um grande fascista, W.B. Yeats, o centro não vai aguentar.

Sobre os autores

ERI

é doutorando no Departamento de História da Ciência em Harvard.K BAKER

Acompanhando

ResponderExcluir